Cet article fait suite aux deux premières parties sur les impacts sociaux et environnementaux des mines industrielles. Les autres articles sont à retrouver ici :

Partie 1 : Les mines, un désastre environnemental

Partie 2 : Les mines, un désastre social

Partie 4 : L’impossibilité d’une décroissance minérale

Retour des mines en Europe : l'écologie au fond du trou

« Entre 2002 et 2008, le prix des métaux – toutes matières confondues – a triplé. Les dirigeants étasuniens et européens réalisent alors l’ampleur de leur dépendance et la menace qui pèsent sur leurs approvisionnements. L’hégémonie était un pillage en règle, mais c’était aussi une dépendance que dissimulait l’asymétrie de pouvoir[1]. »

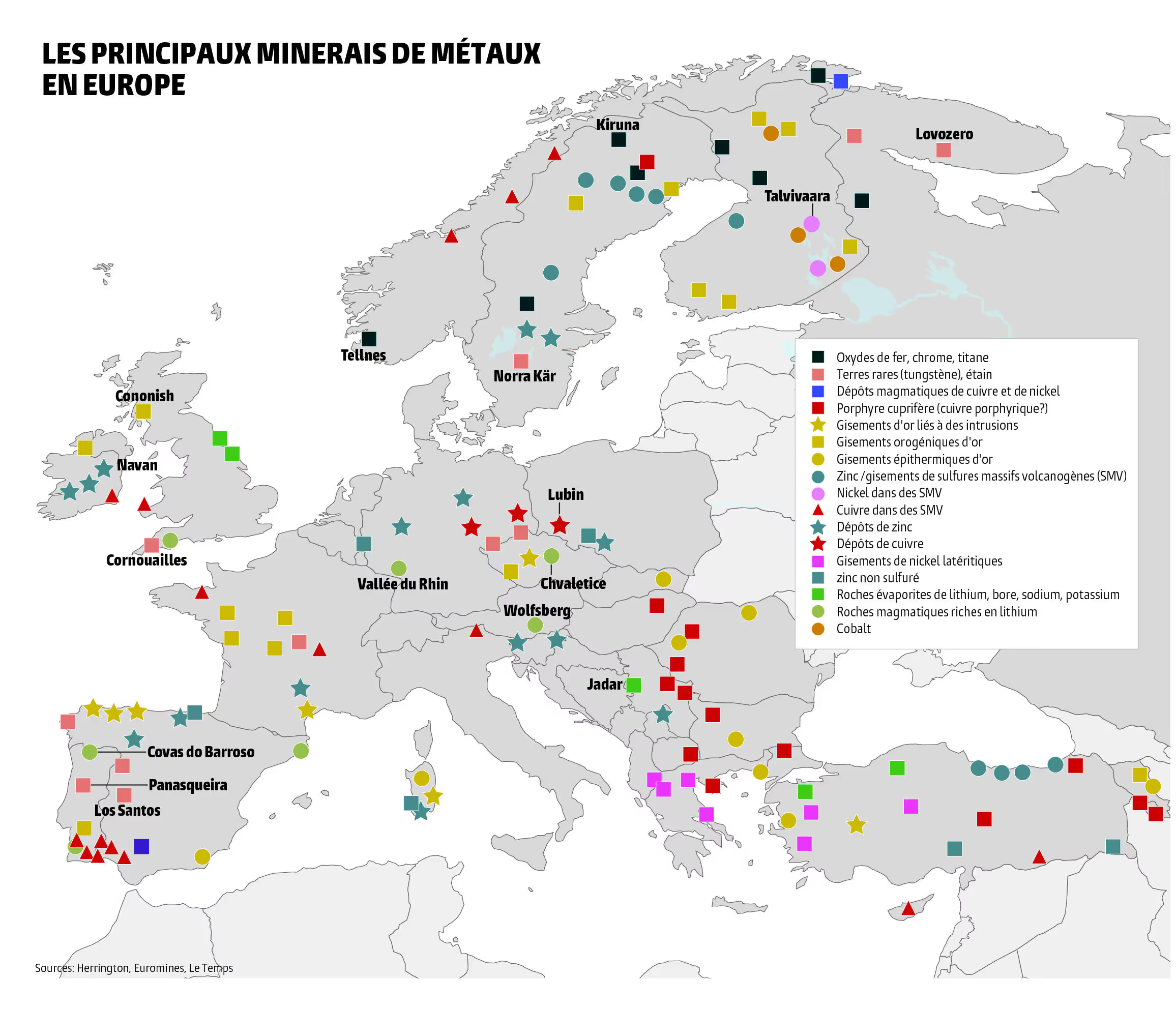

Comme évoqué précédemment, les mines ont été pour la plupart délocalisées dans les pays dit « du Sud » à partir des années 1980. Mais depuis les années 2000, les occidentaux réalisent leur vulnérabilité par rapport à la Chine, véritable « empire minier planétaire[2] ». Face aux menaces qui pèsent sur leurs industries du numérique, de l’automobile, de l’aéronautique ou de la défense, l’Europe et les États-Unis décident dans les années 2010 de relancer l’exploitation minière sur leur territoire pour réduire leur dépendance. Cela se traduit notamment par une initiative pour les matières premières de la Commission européenne en 2008[3].

Seulement, les dirigeants européens et étasuniens se heurtent à un problème : la mine a mauvaise presse et les gens ne veulent pas de mines près de chez eux pour construire des avions et des armes « bien de chez nous ». Les projets miniers lancés en France dans les années 2010 sont fortement contestés et échouent[4] .

Mais le miracle du greenwashing a permis de justifier aux yeux du grand public le retour des mines en Europe. En effet, pour la « transition énergétique », l’idée de remplacer les énergies fossiles par les énergies dites renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, etc.), on a besoin d’énormément de métaux. En effet, « à puissance égale, un parc éolien offshore nécessite dix fois plus de métaux qu’une centrale électrique à gaz, et un parc éolien terrestre sept fois plus[5]. » Il est estimé « qu’en 2040, la consommation annuelle de lithium pour les seuls véhicules électriques représenterait 8 fois la production minière actuelle mondiale[6] ». Une bonne raison pour rouvrir des mines en Europe !

« La transition implique de passer des énergies fossiles aux métaux, lesquels ne sont pas renouvelables. Dans le meilleur des cas, c’est-à-dire si elle débouchait vraiment sur une substitution des énergies fossiles et non sur une addition comme on peut le craindre, elle consisterait à reporter sur les métaux la demande d’énergie qui reposait jusqu’ici sur le pétrole, le gaz et le charbon[7]. »

Pour la « transition », des institutions politiques telles que la Commission européennes nous vend donc des mines « relocalisées » et « responsables » pour produire les fameux métaux qui doivent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et atténuer le changement climatique. On nous dit qu’il est criminel de laisser des mines peu réglementées au « Sud » pour les batteries des voitures électriques européennes. Relocaliser les mines chez nous, c’est avoir des mines plus vertes et plus respectueuses des droits humains. C'est aussi assumer l’impact minier de notre consommation.

Tous ces arguments sont louables. Dommages qu'ils soient mensongers. D’abord, ouvrir une mine en Europe ne signifie pas en fermer une autre dans le monde. Les mines du Nord ne remplacent pas les mines du Sud mais les complètent, pour faire face à l’augmentation vertigineuse de la demande en métaux. Ensuite, l’échange écologique inégal, soit le « fait d’exploiter la nature bon marché des périphéries au bénéfice des centres économiques[8] », est aussi reproduit en Europe (par exemple l’exploitation d’une mine en Laponie suédoise sur les terres du peuple autochtone des Samis). Enfin, les mines européennes sont tout aussi néfastes que dans le reste du monde, comme elles utilisent les mêmes procédés et consomment tout autant d’eau et d’énergie.

« Opposer la mine d’ici et la mine d’ailleurs ne prends pas en compte l’impasse systémique dans laquelle se trouve la mine industrielle. Cela revient en quelque sorte à prétendre que les monocultures arrosées de pesticides seraient plus viables en Europe qu’ailleurs. Une mine peut être plus ou moins sécurisée selon les réglementations, mais le facteur déterminant reste les teneurs contenues dans les gisements. Plus les teneurs sont basses, plus le volume de déchets est important. Le fait que ces mines sont situées sur le continent européen ne fait pas disparaître les lacs de résidus miniers, la contamination des eaux, les sécheresses et les intempéries[9]. »

Cette fable de la mine « responsable » et de la « transition énergétique », bien que fausse, est pourtant très utile pour justifier la réouverture de mines pour les besoins stratégiques des industries européennes. Le secteur du numérique notamment, engloutit des quantités toujours plus importantes de métaux. Les métaux qu’il consomme sont de haute pureté, et nécessite donc un raffinage d’autant plus poussé avec une chimie très consommatrice d’eau.

« Le milliard de smartphones qui sortent chaque année des usines asiatiques, ainsi que les tablettes, ordinateurs, imprimantes, scanners, consoles, plus l’infrastructure de big data avec ses millions de serveurs, de câbles, ses antennes – tout cela nécessite donc de déplier et de combiner presque tout l’éventail des métaux. Et bien qu’ils ne soient utilisés qu’en quantités minuscules dans chaque appareil, étant donné la croissance exponentielle du secteur, les volumes deviennent de plus en plus importants[10]. »

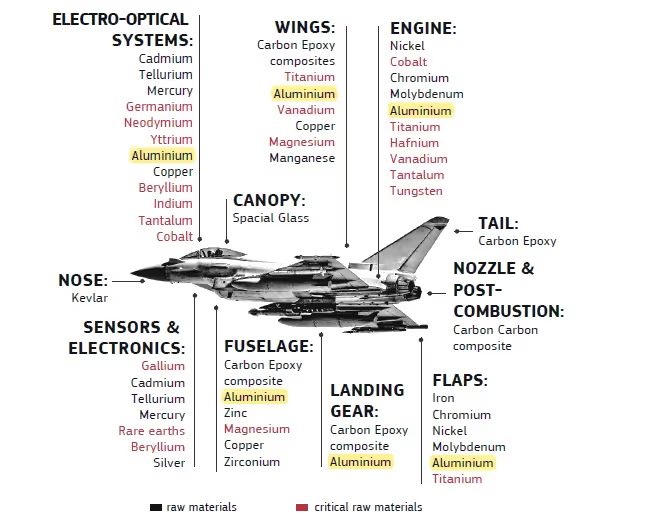

Même chose pour les domaines de l’armement et de l’aérospatial, dont la soif de métaux est grandissante. En effet, la diversité de métaux utilisé n’a cessé de croître, d’une dizaine utilisés pour l’armement durant la Seconde Guerre Mondiale à une cinquantaine de métaux différents aujourd’hui. Les équipements aussi ont largement grossi, et par conséquent la quantité de métaux nécessaires : « (…) le char Renault de la Première Guerre Mondiale avait une masse de 6,7 tonnes ; le M1 Abrams de l’armée américaine en usage depuis 1978, pèse dix fois plus, 63 tonnes[11]. »

« Voilà en résumé le cercle vicieux dans lequel les États ont commencé à s’enfermer depuis une dizaine d’années : la ruée sur les métaux militarise les rapports entre les nations, alimentant la ruée sur les métaux pour produire des armes afin de disposer des moyens de s’emparer des métaux. C’est la logique qui sous-tend la militarisation croissante des États-Unis face à la Chine et vice versa. Plus les grandes puissances cherchent à se préparer aux conflits en accédant aux gisements stratégiques, plus elles nous précipitent dans la guerre[12]. »

Ce qui est particulièrement pratique, c’est que les mines « pour la transition » produisent aussi les métaux nécessaires pour le numérique, l’armement et le spatial ! Par exemple, la mine de lithium dans l’Allier dont l’ouverture est prévue pour 2028, est situé sur un gisement de béryllium, un métal plus toxique que l’amiante mais stratégique pour les industries aéronautiques et de l’armement[13]. Mais nul doute que cette information est moins vendeuse que la promesse de produire des batteries pour sauver la planète.

L’industrie minière nous prend définitivement pour des imbéciles, en essayant de cacher des armes et des ordinateurs derrières des voitures électriques « vertes ».

Face à tout cela, quelle solution ?

Célia Izoard et SystExt proposent de planifier la décroissance de la consommation globale de métaux. Proposition noble mais peu réaliste d’un point de vue économique et géopolitique. C'est ce que nous allons voir dans le dernier article.