« La radicalité de la mine industrielle tient au fait qu’elle ne cohabite pas avec le vivant. Ni avec les mondes humains, ni avec le vivant non humain[1]. »

La mine est le cœur battant du système industriel. Elle est à la base de toutes les infrastructures et objets qui nous entourent, des routes aux immeubles, en passant par les voitures et les voies ferrées.

« Le capitalisme industriel est fondé sur l’exploitation du sous-sol, qu’il s’agisse de gisements de charbon, de gaz ou de pétrole (« l’huile de roche »), de sable ou de métaux. La totalité des objets qui nous entourent sont issus de la mine, des acides minéraux et du dioxyde de titane qui ont servi à blanchir le papier entassé sur mon bureau aux ampoules qui m’éclairent, de l’écran que je regarde au sachet plastique que je m’apprête à ouvrir[2]. »

Tout ce qui sera décrit ici est ainsi nécessaire au quotidien des pays industrialisés.

Cette série d'articles se base sur le livre « La ruée minière au XXIème siècle : Enquête sur les métaux à l’ère de la transition » de Célia Izoard et sur le premier volet du rapport de l’association SystExt « Controverses minières : pour en finir avec certaines contrevérités sur la mine et les filières minérales ». Ces ouvrages sont obligatoires pour qui se prétend écologiste aujourd’hui : aucun débat stratégique ne devrait avoir lieu sans prendre en compte les résultats de leurs enquêtes. Ils posent un constat inéluctable sur les implications matérielles désastreuses de la société industrielle.

Les activités minières ne sont pas nées avec l’industrialisation. L'histoire se souvient par exemple des plaies béantes ouvertes par les colons européens dans toute l’Amérique Latine, pour assouvir leur soif d’or à partir du XVème siècle.

Mais à partir de la révolution industrielle aux XVIII et XIXème siècles, la mine devient « le cœur de l’économie[3] » des pays industrialisés. En effet, les innovations techniques comme le chemin de fer et le développement des industries manufacturières reposent sur l’approvisionnement en ressources minérales. L’exploitation minière prend alors une tournure radicale, et entre dans une « ère de production de masse mécanisée, exploitant des gisements à faibles teneurs et profonds, et contenant des minerais complexes[4]. » Ce tournant est permis par la mise en place de nouvelles techniques d’extraction telles que le développement de la puissance mécanique (ou encore l’extraction hydraulique des placers, qui consistent à utiliser l’eau sous pression pour éroder les roches ou remuer des sédiments dans les gisements alluvionnaires[5]).

Depuis, les machines utilisées sont de plus en plus grosses et performantes, permettant d’accroître encore les volumes extraits et d’exploiter des surfaces toujours plus importantes. Ainsi, dans la mine de cuivre de Rio Tinto étudiée par Célia Izoard, environ 900 000 tonnes de minerais par an étaient extraites en 1880, contre 7 millions de tonnes en 1997 et 15 millions de tonnes en 2023[6].

Le désastre humain et écologique que provoquent ces mines est à la hauteur de leur gigantisme. Cet article traitera de ce sujet en quatre parties :

Partie 1 : Les mines, un désastre environnemental

Partie 2 : Les mines, un désastre social

Partie 3 : Retour des mines en Europe : l'écologie au fond du trou

Partie 4 : L’impossibilité d’une décroissance minérale

Partie 1 : Les mines, un désastre environnemental

« À force de creuser des trous toujours plus grands et de combler des vallées entières, les entreprises extractives sont devenues les agents géomorphiques les plus actifs de la Terre, surpassant les régimes naturels qui ont jusqu’ici façonné la surface du globe. Les géologues ont ainsi constaté que chaque année, l’extraction minérale déplace trois fois plus de matière à la surface de la Terre que tous les fleuves du monde n’en charrient vers les océans[7]. »

Le gigantisme minier s’explique d’abord par une donnée géologique immuable : la quasi-totalité des métaux sont des substances rares, présentes à quelques grammes voire milligrammes par tonne de roche[8].

Un déplacement démentiel et extrêmement énergivore de matières doit donc être opéré pour obtenir quelques grammes de métaux à valoriser. La mine de Rio Tinto illustre bien cette absurdité : le gisement contient seulement 0,4% de chalcopyrite (le minerai à partir duquel est produit le cuivre). Oui, cela signifie que 99,6% des roches extraites sont des déchets (laissés sur place) ! Appelés « stériles », ces amas de roches forment des collines dégageant des substances toxiques dans l’air et l’eau.

« Le problème, c’est que la quantité de déchets produite aujourd’hui par les mines est sans commune mesure avec celle du passé. Non seulement les volumes extraits ont considérablement augmenté, mais les gisements sont de plus en plus pauvres. Au début du XXème siècle, la Rio Tinto Company exploitait du cuivre à une teneur de 2% ; Atalaya Mining l’exploite désormais à 0,4%. La production actuelle du site est quinze fois plus importante qu’alors. En un peu plus d’un siècle, la quantité de déchets a donc été multiplié par 75[9] ! »

La seconde donnée géologique immuable est que le minerai recherché n’est pas seul dans la roche. Son extraction libère également d’autres métaux, souvent « très toxiques pour la santé humaine ou pour toute forme de vie, tels que : l’arsenic (As), l’antimoine (Sb), le plomb (Pb), le mercure (Hg)[10] ». Par exemple, en Guyane et en Bolivie, l’extraction de l’or rejette aussi le mercure présent dans les sols, provoquant une contamination de la population locale[11].

Une fois le minerai extrait, il faut le concentrer via la minéralurgie (le séparer des autres minéraux présents dans la roche). Dans le cas du cuivre de la mine de Rio Tinto, le minerai est broyé en poudre « de la taille de grains de farine[12] » (ce qui demande énormément d’énergie), puis soumis à une « succession de bains chimiques qui permettront aux minéraux contenant le cuivre de remonter à la surface. On utilise pour cela un mélange d’hydrocarbures (xanthates, ditiophosphate et thionocarbanate)[13]. » Les « résidus » de cette phase, soit un mélange de produits et de poudre de métaux constituant une boue chimique, sont ensuite stockés dans d’immenses bassins retenus par des stériles.

« Aux quatre coins de ces bassins, des tuyaux déversent en continu les résidus de l’usine de flottation, à raison de dix millions de tonnes par an. Jusqu’au début des années 1970 il y avait ici une vallée ; c’est désormais une décharge chimique à ciel ouvert, comme on en trouve dans toutes les mines. Les résidus s’accumulent sur 100 mètres de profondeur et couvrent près de 600 hectares[14]. »

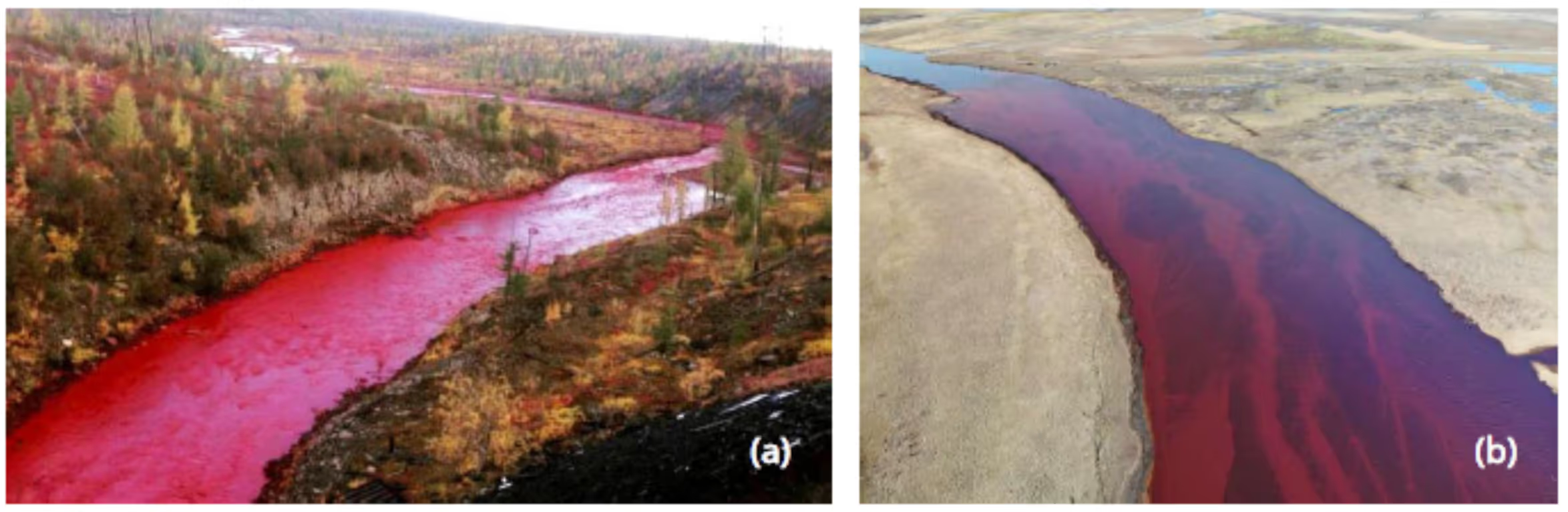

Ces immenses lacs toxiques peuvent contenir des métaux comme du plomb ou de l’arsenic, mais aussi des hydrocarbures et des acides. Appelés « parcs à résidus », ils constituent les infrastructures les plus polluantes et dangereuses des mines. De fait, les fuites vers les nappes phréatiques sont courantes, et le risque de rupture de digue et de déferlement d’immenses vagues de boues toxiques, traversant parfois des pays entiers, est réel. Ainsi, « en 2019 au Brésil, le barrage de la mine de fer de Brumadinho s’est rompu, une coulée de boue de 12 millions de mètres cubes a tué 270 personnes, anéanti un pont, un village et toute la faune et la flore sauvages sur des dizaines de kilomètres carrés[15]. »

Ces accidents sont malheureusement fréquents et tiennent à l'essence même de ces bassins : leur construction en déchets miniers, qui optimise les coûts mais ne permet pas de résister à la pression des résidus ni aux intempéries. Or, face à l’intensification des évènements climatiques extrêmes avec le changement climatique, ces infrastructures sont particulièrement vulnérables.

« (…) combinés au gigantisme minier, les phénomènes extrêmes liés au bouleversement du climat pourraient avoir des effets en cascade. Depuis le début du XXIème siècle, alors que l’emballement climatique ne fait que commencer, on a déjà recensé plus de cinquante ruptures de barrages de résidus. Comment assurer la sécurité de ces immenses barrages de déchets face aux pluies diluviennes ou des cyclones ? Comment des régions entières pourront-elles faire face à la sécheresse si les eaux souterraines ou de surface ont été contaminées par les résidus toxiques[16] ? »

Laissons de côté ces immenses lacs toxiques pour revenir au concentré de cuivre, obtenu à l’issue du processus de minéralurgie. Expédié en Chine, il est chauffé dans de grands fours dans des fonderies, pour obtenir « des blocs métalliques qui recèlent environ 98% de cuivre[17] ». Ces fonderies rejettent du dioxyde de souffre, un gaz toxique par inhalation et causant des pluies acides.

Enfin, le cuivre est raffiné par électrolyse (à nouveau plongé dans un bain de sulfate de cuivre et d’acide sulfurique où un courant électrique sépare les ions de cuivre des autres éléments). Le cuivre concentré à 99,99% au sortir de ce processus et peut-être utilisé pour des plaques, bobines, câbles. Mais pour les besoins de l’électronique (ordinateurs, téléphones), le cuivre doit être encore plus concentré (99,9999%).

L’exposé du processus d’extraction du cuivre montre bien l’insoutenabilité fondamentale des mines industrielles. Elles ravagent tout sur leur passage, pompent toute l’eau des nappes phréatiques et contaminent ce qu’il en reste, détruisent l’habitat de nombreuses espèces et disséminent des métaux capables d’anéantir toute forme de vie. Est-ce là une transition « verte » ?

Leurs conséquences ne sont pas seulement locales mais globales. Elles contribuent à environ 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et sont les premiers producteurs de déchets solides, liquides et gazeux. Les immenses lacs de boues toxiques qu’elles produisent sont parmi les plus grands ouvrages artificiels sur Terre, et peuvent ravager des pays entiers en cas de rupture de digue[18].

Réglementer ou collectiviser des mines industrielles n’y changera rien : elles sont intrinsèquement néfastes et ne cohabitent pas avec les hommes, les animaux et les végétaux. S’il faut choisir entre les mines et la vie sur Terre, alors ATR choisit la vie.

Ni mines ni industries, ni ici ni ailleurs.