L’un des plus grands data centers de France va bientôt électriser le voisinage de Dugny, en Seine-Saint-Denis. Cette construction dantesque s’inscrit dans un projet national : Emmanuel Macron a annoncé en février 35 data centers, pour 109 milliards d’euros d’investissements, afin de positionner la France « parmi les leaders mondiaux dans le domaine de l’intelligence artificielle[1] ». Malgré les alertes de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale sur les risques sanitaires et écologiques (pollution, destruction des sols, espèces protégées[2]), le préfet a validé le chantier. Déjà saturée d’infrastructures numériques, la Seine-Saint-Denis devient le symbole d’une nouvelle prédation technologique.

Les data centers incarnent la matérialité de l'intelligence artificielle. Les projets d’ouverture de mines jusqu'aux nouveaux réacteurs nucléaires en passant par la multiplication des réseaux électriques et les agrandissements d’usines, toutes ces infrastructures sont indispensables à la conception de nouvelles puces électroniques. Aucun data center ne pourrait exister sans déchirer les entrailles de la terre : le numérique est entièrement dépendant de l’industrie minière.

- Qu’y a-t-il dans un data-center ?

- Course à l’IA et invasion de data centers

- L’extractivisme à l’ère de l’IA : la continuité coloniale du numérique

<hr>

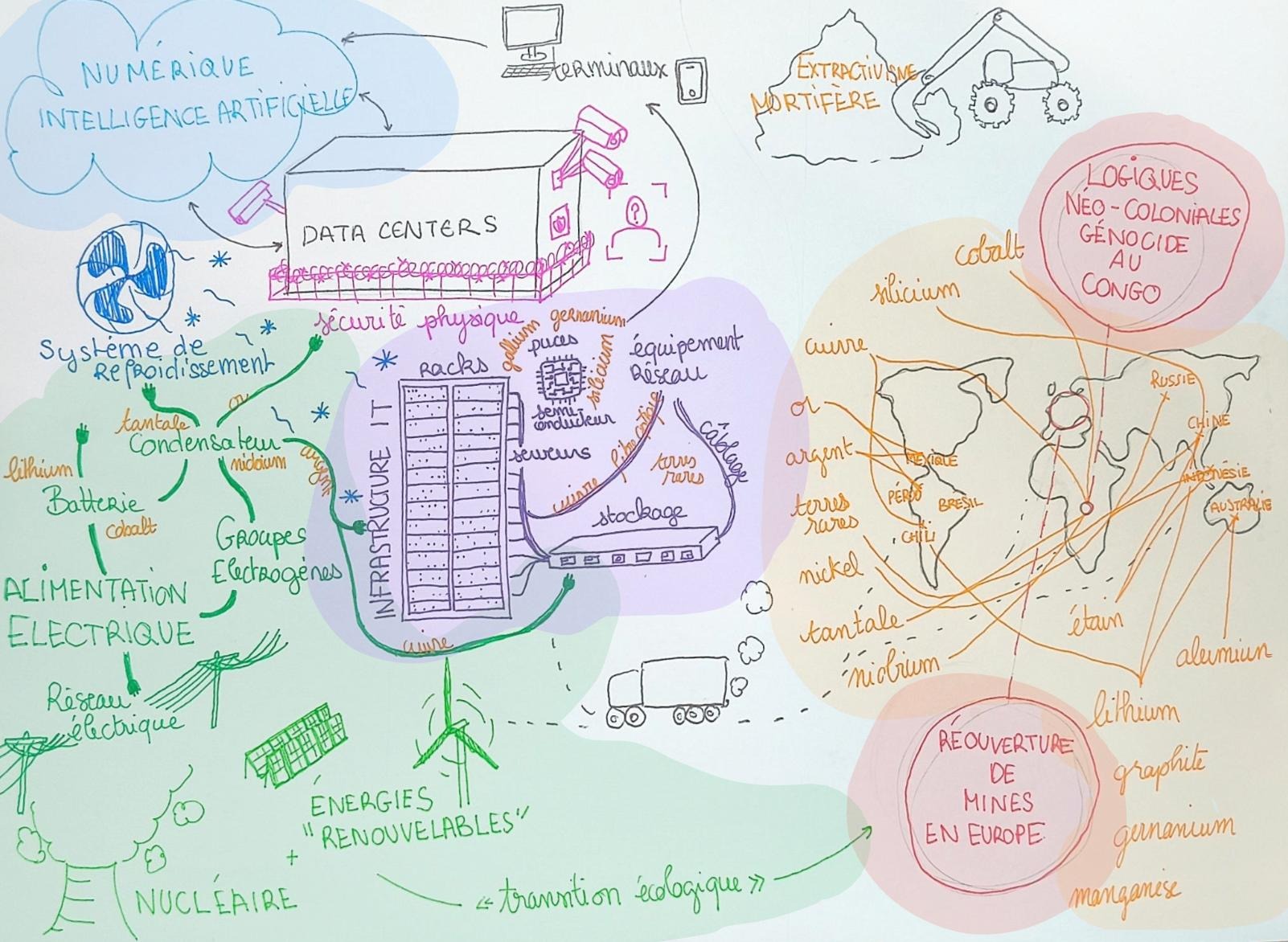

1. Qu’y a-t-il dans un data-center ?

Ces énormes bâtiments carrés sont la base matérielle du numérique et de l’Intelligence Artificielle. De plus en plus, ils vont sortir de terre et sont déjà considérés comme un enjeu stratégique pour les gouvernements.

Mais de quoi sont-ils composés ? Qu’est ce qui se cache derrière ces paquebots en béton ultra-sécurisés[3] ?

Un data center est découpé en deux parties :

- un espace technique dédié au fonctionnement et à la sécurité électrique (salle de batteries, d'onduleurs, d'automates, de refroidisseurs, de groupes électrogènes).

- des salles informatiques qui hébergent les rangées infinies de serveurs.

L’infrastructure IT (pour Information Technology) représente le cœur du data center. Ce sont des rangées et des rangées de « racks », d’armoires à serveurs. Ces serveurs regroupent globalement les mêmes composants qu’un serveur classique comme on en connaît pour nos ordinateurs, c’est à dire une carte mère (silicium, étain, plomb) ; une puce ou semi-conducteur (silicium, or, argent, nickel, céramique) ; un peu de stockage ; un système d’alimentation et un système de refroidissement.

Ces serveurs sont reliés entre eux par le câblage (cuivre et fibre optique) et les équipements de réseaux.

Ils sont connectés à un système de stockage avec des disques durs et des disques SSD, eux mêmes gourmands en silicium pour les puces qui leur permettent de fonctionner. À savoir qu’avec l’IA, on est passé d’une dizaine à plusieurs milliers de puces GPU. On parle même d’une évolution de plusieurs centaines de milliers de puces GPU avant 2030.

Cette infrastructure doit être refroidie en continu, avec des climatiseurs de précision qui contrôlent la température et l’humidité, des systèmes de circulation d’air et des systèmes de refroidissement liquide ou par immersion. En plus de nécessiter aussi une quantité considérable de matériaux issus de l’extraction minière, il faut rappeler que ces technologies de pointe sont extrêmement voraces en eau et en électricité.

Un data center doit être alimenté en électricité en continu ; non seulement à partir du réseau électrique mais aussi de groupes électrogènes puissants. Cela implique un réseau de câblage et de batteries, donc de l’or, de l’argent, du cuivre, du lithium et du cobalt. L’énergie transite par un condensateur (composé d’aluminium, de niobium, de tantale et de cuivre) qui permet de filtrer les fluctuations de tensions et de stocker de l’énergie sur une courte durée. Cette consommation d’électricité pose un énorme problème.

Elle est considérée comme un enjeu stratégique par les gouvernements et les entreprises qui veulent entretenir une façade durable et verte pour leurs projets mortifères. L’apport en électricité reposerait donc sur le nucléaire et les énergies renouvelables, mais surtout sur le mensonge de la transition écologique, on y reviendra. RTE – le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français – a annoncé un plan à 100 milliards (au même moment que les 109 milliards annoncé pour l’IA) pour mettre le réseaux électrique à la hauteur de la demande[4]. Chaque nouvelle infrastructure (ligne THT notamment) rencontre une opposition locale mais finie par être imposée de force[5].

Le data center doit être sécurisé, tant au niveau informatique qu’au niveau physique. Cette sécurisation requiert un système de vidéosurveillance continue ainsi que des contrôles d’accès avec des systèmes de reconnaissance faciale et d’authentification biométriques. Toutes ces technologies de pointe reposent encore une fois, elles aussi, sur des minerais, notamment du silicium pour les semi conducteurs.

Les données stockées dans les data centers sont ensuite vouées à être utilisées. Elles circulent, sont traitées par des terminaux et finissent sur nos ordinateurs, nos téléphones, nos montres connectées, nos télévisions, etc.

Les data centers sont des gouffres à minerais et métaux rares. Technologies de pointe, ils reposent sur l’intégralité du système d’extraction et de transformation des ressources primaires, à l’origine de tant de pollutions, de destructions et d’expropriations.

2. Course à l’IA et invasion de data centers

Aujourd’hui, des data centers fonctionnent en continu aux quatre coins du globe. Comme nous l’avons vu, les serveurs constituent le cœur de ces infrastructures. Mais concrètement, quelle est l’ampleur de cette infrastructure invisible ?

Un seul rack peut contenir entre 20 et 40 serveurs. Un data center moyen, équipé de 500 racks, héberge donc entre 10 000 et 20 000 serveurs. Multipliez ce chiffre par le nombre de composants nécessaires pour faire fonctionner un seul serveur, et vous obtenez une vision plus claire du gigantisme à l’œuvre.

En 2025, on dénombre plus de 11 800 data centers dans le monde, avec des tailles très variables. Certains se voient attribuer le statut de « hyperscale », c’est-à-dire qu’ils regroupent plusieurs data centers sur un même site et hébergent jusqu’à plus d’un million de serveurs. Pour le futur data center de Dugny, le président de la MRAE parle de « giga hiperscale » : la course au gigantisme ne s’arrête jamais. Faites les calculs, encore une fois. On parle bien là de montagnes de machines, de matériaux et d’énergie.

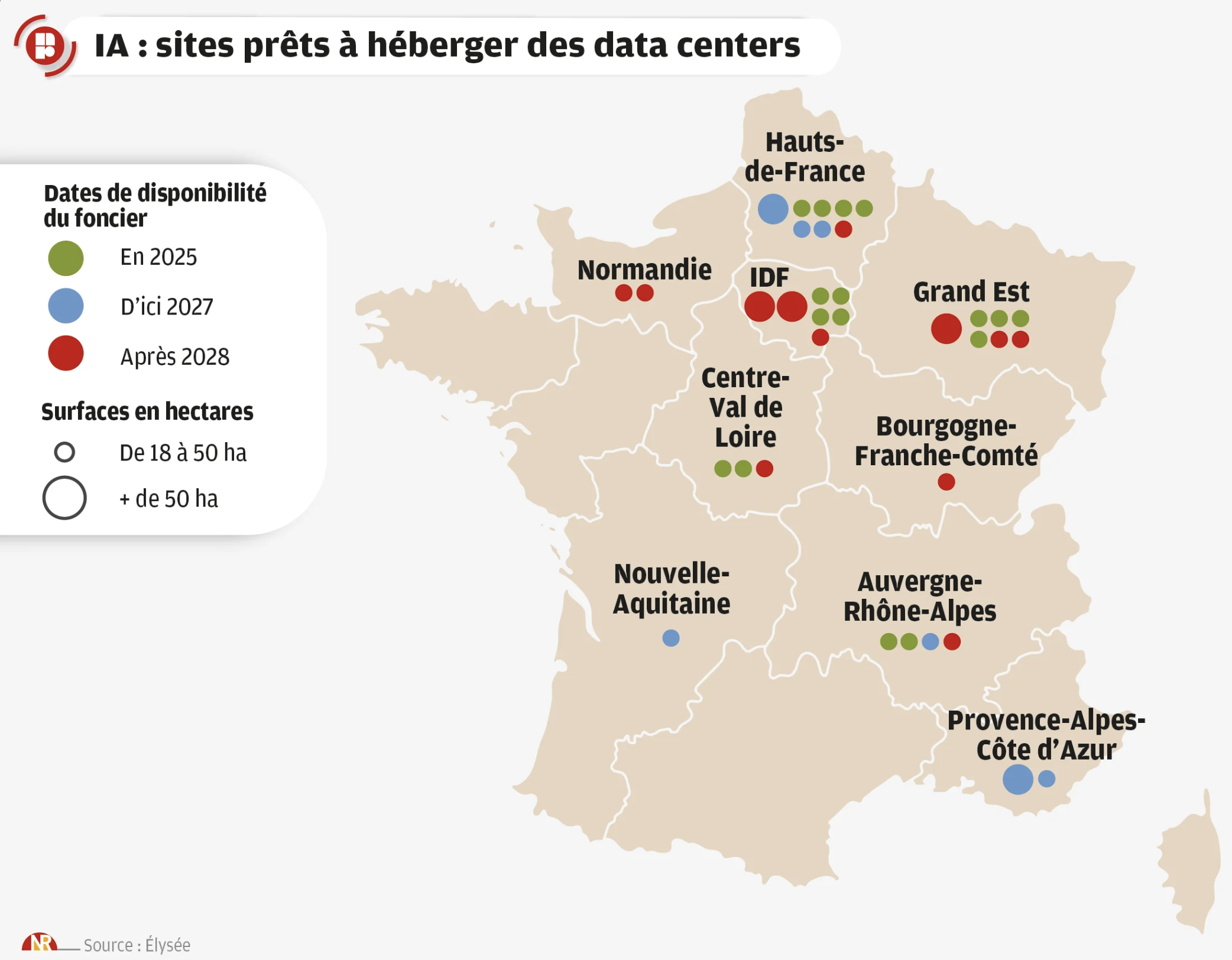

Avec l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, le nombre de data centers est appelé à croître de manière exponentielle. Prenons l’exemple de la France, qui entend devenir un territoire privilégié pour l’implantation de ces infrastructures numériques stratégiques et particulièrement voraces.

L’Hexagone affiche clairement ses ambitions : « Faire de la France une puissance de l'IA », « un leader mondial » du domaine. Ce choix s’inscrit dans une logique de course technologique entre États, où la satisfaction des besoins réels de la population passe après les injonctions économiques et géostratégiques.

En 2025, la France comptait environ 250 centres de données, selon les chiffres officiels. Ce total inclut les centres commerciaux (hébergement, colocation, hyperscale), ainsi que les infrastructures privées opérées par des entreprises ou des administrations.

La majorité de ces installations est concentrée en Île-de-France, avec une densité record à Paris et en Seine-Saint-Denis — cette dernière détenant désormais le record de la plus grande concentration de data centers en Europe.

Cette dynamique s’accélère : en plus des 35 data centers annoncés au Sommet International de l’IA en Février 2025 s’ajoutent ceux qui ont été annoncés quelque mois après lors du Sommet Choose France. Au total, 53 nouveaux chantiers de data centers sont finalement prévus en France et 109 milliards d’euros vont être investis pour développer l’IA. À l’échelle mondiale, le taux de croissance de ces infrastructures s’élève à 12,6 % par an.

Mais à quel prix ?

Des terres saccagées, des fleuves pollués, des cultures et des communautés détruites : les conséquences de ces installations sont désastreuses.

À l’heure ou nous connaissons les pires sécheresses, la plus grande précarité sociale et où le système techno-industriel menace plus que jamais nos écosystèmes, ces installations viennent délabrer encore davantage les conditions de vie des populations déjà menacées par la situation géo-politique et climatique.

Mais ne soyons pas dupes : ce déferlement technologique n’est pas dû à l’incompétence politique ou au machiavélisme de quelques décideurs corrompus. Bien au contraire, cette croissance est l’alpha et l’oméga de notre monde industriel, la cause et la conséquence d’une compétition féroce à laquelle se livrent les états, les grands groupes, les multinationales et les armées. Les impacts sur les humains, la biosphère, et la planète ne sont que des nuisances à gérer, des externalités négatives.

Toutes ces industries (data centers, réseaux électriques, usines, mines), et tout ce qu’elles induisent ‒ consommation d'importantes quantités d'énergies fossiles ou fissiles[6] ; production de fortes émissions de CO₂ et de déchets ultimes ; artificialisation ; complexité d'ensembles et de sous-ensembles fonctionnant en réseaux, souvent opaques et gérés de façon centralisée par des experts ; contrôle et régulation des flux en temps réel ‒ participent en fait de ce que nous nommons le système technologique. L’IA en est le dernier aboutissement, le couronnement, le point culminant, ainsi que le résume le philosophe et professeur Jacques Luzi :

« La vérité de l’intelligence artificielle […] réside dans les champs de bataille robotisés. Dans l’exploitation des travailleurs du clic destinés à entraîner les machines. Dans l’enfer du travail à la chaîne pour fabriquer les composants des algorithmes intelligents. Elle réside dans les infrastructures gigantesques qui les relient : satellites, câbles intercontinentaux, centres de données. Elle est dans les mines où des prolétaires extraient, au péril de leur vie, les matériaux indispensables aux systèmes numériques. Elle est dans l’addiction numérique, dans l’hyperconnexion, dans la surveillance intégrale. L’IA, c’est la destruction accélérée de la nature. Une consommation électrique exponentielle. Un extractivisme forcené. L’IA, c’est l’immense gaspillage d’eau pour raffiner les métaux, pour refroidir les serveurs. Voilà l’éthique de l’IA : cynique et myope, comme l’a toujours été celle de l’industrie. »

– Jacques Luzi, Ce que l’IA ne peut pas faire

L’intelligence artificielle, loin d’être un nuage éthéré de 0 et de 1, s’enracine profondément dans les entrailles de la Terre. Elle mobilise des ressources, des vies, des énergies. Elle est le nouveau visage d’un extractivisme numérique qui ne dit pas son nom. Derrière les promesses de progrès, c’est une guerre silencieuse qui se joue contre les limites planétaires, contre le vivant, contre l’humain.

3. Quand les pays industrialisés tentent d’absoudre leur mauvaise conscience : transition énergétique et continuité coloniale du numérique

Silicium, cuivre, aluminium, or, argent, cobalt, nickel, étain, gallium, germanium, tantale, niobium, terres rares… Ces minerais sont extraits aux quatre coins du globe, souvent dans des régions historiquement pillées : la Chine, l’Amérique latine, l’Australie, la République Démocratique du Congo (RDC)…

Mais cette extraction n’est pas une nouveauté. Elle s’inscrit dans une longue continuité historique, héritée du colonialisme. Le pillage des ressources du Sud global, loin d’être un simple « dommage collatéral » du progrès technologique, en est le socle. La colonisation n’a jamais été uniquement un modèle de domination entre humains : elle fut d’abord une manière de s’approprier des territoires et des ressources – une entreprise globale d’exploitation du monde en vue d’accroître ou de maintenir le confort d’une minorité. La crise écologique actuelle en est l’héritière directe et le Congo, une illustration brutale.

D’abord propriété privée du roi Léopold II de 1885 à 1908, le pays connaît un premier pillage marqué par l’exploitation du caoutchouc et un génocide estimé à 10 millions de morts. De 1908 à 1960, le Congo devient colonie belge : deuxième phase de spoliation. L’indépendance en 1960 ouvre une troisième phase, marquée par l’assassinat de Patrice Lumumba et l’instauration d’une dictature soutenue par l’Occident sous Mobutu. En 1997 débute enfin le quatrième pillage, toujours en cours, centré cette fois sur les minerais indispensables aux industries numériques et à la transition énergétique comme le coltan[7]. C’est cette phase qui soutient l’économie de l’intelligence artificielle contemporaine. On peut aussi penser à l’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie qui permet à la France de maintenir sa domination sur les Kanaks.

Célia Izoard, dans La ruée minière au XXIe siècle : Enquête sur les métaux à l’ère de la transition, rappelle que « le capitalisme industriel est fondé sur l’exploitation du sous-sol ». Ce système repose sur une contradiction majeure : la mine industrielle, comme l’écrit encore Izoard, « ne cohabite pas avec le vivant. Ni avec les mondes humains, ni avec le vivant non humain. » Elle produit des paysages morts, des lacs de résidus toxiques, des sécheresses, des contaminations de nappes phréatiques. Même en Europe, où l’on prétend rouvrir des mines « vertes », les dégâts écologiques sont immenses. Le facteur déterminant reste la teneur des gisements : plus elle est faible, plus il faut extraire, traiter, polluer.

L’une des critiques les plus fortes du discours de la « transition écologique » tient dans ce constat : les énergies ne se remplacent pas, elles s’additionnent. Contrairement à l’idée largement diffusée d’un passage progressif des énergies fossiles aux énergies dites propres, l’histoire industrielle montre que chaque nouvelle source d’énergie s’ajoute aux précédentes. Le bois n’a pas disparu avec le charbon, le charbon n’a pas été remplacé par le pétrole, et aujourd’hui, nous n’avons jamais consommé autant de pétrole et de charbon, malgré toutes les éoliennes et centrales de panneaux photovoltaïques imposées un peu partout. En réalité, les renouvelables n’ont fait que s’insérer comme compléments dans un mix énergétique toujours dominé par le fossile.

Nous ne vivons pas une transition mais une fuite en avant. Ce que l’on présente comme un basculement vers une économie verte s’accompagne d’une « ruée minière sans précédent dans l’histoire de l’humanité ». Produire une voiture électrique, une éolienne ou un panneau photovoltaïque exige des quantités massives de métaux : lithium, cobalt, cuivre, nickel, terres rares. Même le nucléaire, souvent présenté comme une alternative « propre », dépend de l’extraction d’uranium, de cuivre, de chrome et d’alliages complexes.

Et les besoins considérables des data centers en « énergie décarbonée » (entendre : en électricité) requièrent la réouverture de centrales nucléaires[8] et le développement des énergies renouvelables, toutes hautement gourmandes en métaux.

Les data centers illustrent aussi très bien le problème de la double dépendance : s’ils vont fonctionner à partir d’énergies « verte », ils ne supportent aucune interruption de courant. Ils nécessitent alors absolument leur générateurs au fioul qui devront être allumés tous les mois pour vérifier leur fonctionnement[9].

La Banque mondiale prévoit une hausse vertigineuse de la demande en métaux d’ici 2050 : +965 % pour le lithium, +585 % pour le cobalt, +383 % pour le graphite[10]. Et cette exploitation n’est pas alimentée par des énergies renouvelables : elle mobilise des excavatrices qui tournent au diesel, des explosifs issus de la pétrochimie, et des procédés gourmands en hydrocarbures. Comme le résume Izoard : « Les mines fonctionnent en symbiose avec les énergies fossiles ».

Derrière le récit d’une transition verte, c’est donc une nouvelle phase de l’extractivisme mondial qui se dessine. Une phase marquée par une double dépendance – aux énergies fossiles et aux métaux rares – qui implique de nouvelles pollutions, de nouvelles destructions écologiques et sociales, de nouveaux déplacements forcés, de nouvelles violences. Le développement de l’IA, en multipliant les besoins en serveurs, en data centers et en réseaux électriques, intensifie cette dynamique. Chaque calcul algorithmique a un coût matériel, souvent invisible, mais bien réel.

Nous devons acter que tout cela ne se fera pas sans dévorer toute la planète. Et fixer nos objectifs en conséquence.

Conclusion

Pour qui, pourquoi et à quel prix développe-t-on l’IA ? À quel point repose-t-elle, en réalité, sur une brutalité silencieuse ?

Derrière l’apparente neutralité technique de l’IA se cache l’automatisation croissante du système technologique, qui fragilise des millions d’emplois, intensifie les cadences de travail et accroît la pression sur les individus. Dans un monde régi par la performance, l’IA devient un outil de mise en compétition généralisée, entre élèves dès le collège et le lycée, entre salariés contraints de se surpasser pour ne pas être remplacés, entre entreprises poussées à toujours plus d’efficacité. Pire encore, cette technologie, au service d’intérêts économiques ou militaires, nourrit des formes nouvelles de domination. Surveillance massive, armes autonomes, ou encore stratégies de désinformation : le développement de l’intelligence artificielle, loin d’être neutre, s’inscrit ainsi dans des logiques de pouvoir et d’exploitation, dont les coûts sociaux, souvent invisibles, sont supportés par les plus vulnérables. En définitive, l’IA est délétère tant dans sa conception, dans sa production que dans ses applications.

Mais on ne stoppera pas la course à l’intelligence artificielle et le numérique en visant un data center à la fois. Remonter la chaîne jusqu’au mines, c’est comprendre l’insécabilité de ce système. En disant « Ni ici ni ailleurs », on refuse l’extractivisme et toutes ses conséquences mortifères. Sans mines, plus de data center, plus d’intelligence artificielle.

Seule la mise à l’arrêt du système techno-industriel, en ciblant ses infrastructures énergétiques, stopperait net cette exploitation délirante du vivant.