Fascisme, réactionnarisme et « antifascisme » d’ordre — essai historique et matérialiste

Nous partageons ici l'extrait d'un essai des camarades de Plateforme Jaune, publié en septembre. À mesure que notre organisation bousculera des lignes et clivages momifiés, les accusations de confusionnisme (ou de fascisme) pleuvront des alter-industrialistes (de gauche et de droite). Aujourd'hui, ce sont les gilets jaunes anarchistes de Plateforme Jaune qui prennent la plume pour détailler leur soutien (critique) aux thèses d'Anti-Tech Resistance. L'argumentaire initial (et sourcé), solide de 45 pages, peut se retrouver ici https://www.plateformejaune.com/post/les-salonards-gauchistes-et-l-%C3%A9cofascisme-imaginaire-%C3%A9cofascisme-le-pr%C3%A9texte-favori-des-salonard

<hr>

ATR n’est pas technophobe. Leur position consiste à critiquer la révolution industrielle et ses effets systémiques sur l’écosystème planétaire, sans réduire la technique à un mal en soi. Leurs thèses n’engagent qu’eux ; nous relayons certains de leurs contenus pour ouvrir la discussion sur les risques, les impasses et les choix politiques à faire, pas pour distribuer des brevets d’orthodoxie.

Notre ligne est limpide : politiser la technique. Les machines n’orientent rien toutes seules ; ce sont les rapports sociaux qui décident — propriété, commandement, accumulation, logistique. Discuter d’ATR permet de poser les bonnes questions (qui décide, qui encaisse, qui paie ?) sans confondre critique de l’industrialisation et technophobie. Enfin, nous rappelons que l’antifascisme “démocratique” — celui des fronts d’ordre et des états d’exception moralisés — reste une idéologie anti-prolétarienne : il désarme l’autonomie du prolétariat.

Au nom de l’« antifascisme », on invoque volontiers la nécessité de « contenir » nos ennemis de classe et d’écarter des fractions rivales de la bourgeoisie.

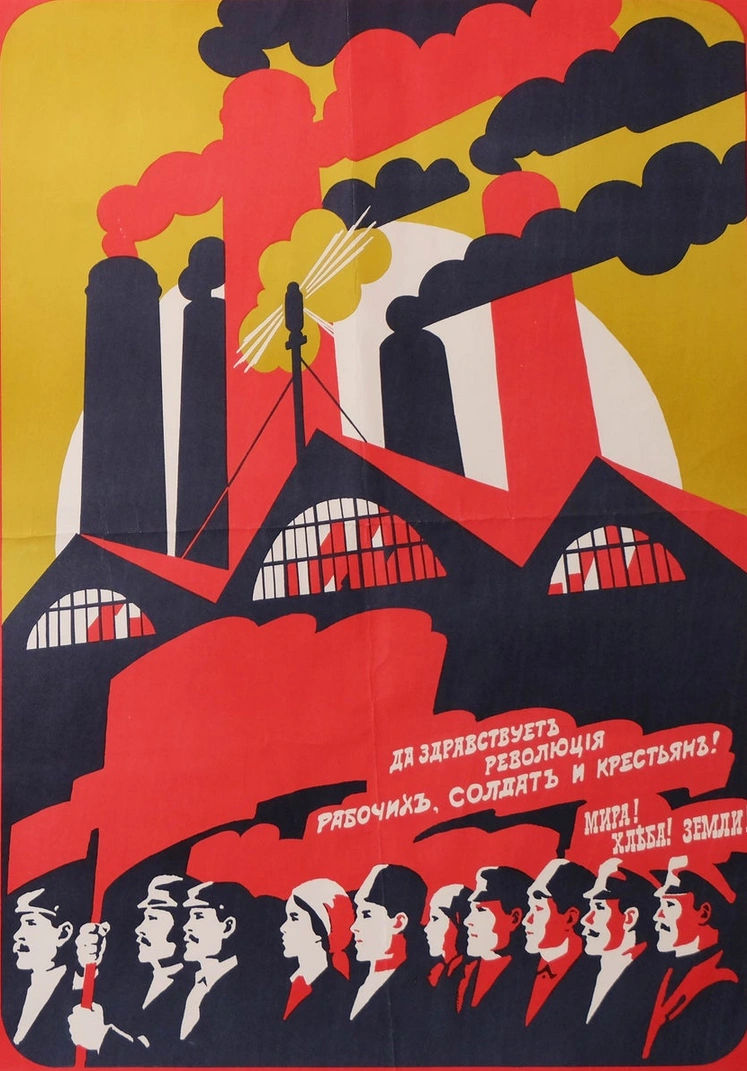

L’histoire enseigne surtout autre chose : c’est d’abord le prolétariat qui a payé la note de ces fronts d’ordre. Ses libertés politiques furent rognées, ses organes autonomes dissous ou mis au pas. L’épisode soviétique l’a montré : au nom de la sauvegarde révolutionnaire, presse indépendante, oppositions ouvrières et conseils furent réprimés dès qu’ils contredisaient la ligne d’appareil — jusqu’à l’étatisation intégrale de la vie sociale et la criminalisation de la dissidence. (…)

VI. Anti-Tech Resistance (ATR) passé au crible des critères : pourquoi l’amalgame avec le fascisme ou l’extrême droite ne tient pas debout

A. Ce que désigne rigoureusement le fascisme

Le mot « fascisme » ne désigne pas un simple conservatisme dur ni un style polémique rugueux : il renvoie, dans les usages historiques et politologiques sérieux, à trois traits cumulatifs et vérifiables.

- Palingenèse nationale : un mythe de renaissance d’un corps-nation déclaré déchu, qu’il faudrait purifier et refaire ; ce noyau se manifeste par une liturgie de l’unité, des symboles nationaux sacralisés, la désignation d’ennemis internes censés « souiller » la communauté.

- Coalition élitaire et accès à l’État : une stratégie de pacte avec des fractions dominantes (patronat, hauts corps, notables, appareils), qui ouvre la porte de l’appareil d’État et convertit une force de rue en pouvoir institutionnel (voir Robert Paxton).

- Mise au pas de la classe : une fonction de classe consistant à détruire ou subordonner l’autonomie ouvrière (syndicats indépendants, partis, comités) en la remplaçant par des structures corporatives intégrées à l’État ; la démocratie parlementaire et le fascisme apparaissent alors comme deux modalités d’un même pouvoir de classe, mobilisées selon la conjoncture.

Ces trois conditions ne s’additionnent pas au petit bonheur : elles définissent l’objet. Sans palingenèse nationale, sans coalition de sommet et sans programme de mise au pas, on sort du fascisme stricto sensu pour entrer dans d’autres catégories (droite radicale, réactionnarisme moral, conservatisme autoritaire, etc.).

B. Application à ATR : ce que montrent les textes publics

Quand on lit les déclarations, brochures et sites affiliés à Anti-Tech Resistance, trois constats s’imposent.

1. Pas de palingenèse nationale.

ATR désigne comme adversaire un système techno-industriel transnational : chaînes logistiques, infrastructures énergétiques et numériques, dispositifs de contrôle et de calcul. La critique n’érige pas un corps-nation mythifié à régénérer ; elle universalise la cible (« le système ») et déspécifie la Nation. On ne voit pas surgir la rhétorique de renaissance d’un peuple ni la dramaturgie d’une purification nationale. Ce point suffit déjà à déplacer l’objet hors du champ palingenésique qui caractérise les fascismes historiques [voir Robert Paxton].

2. Pas de coalition élitaire ni de projet de capture d’État.

Rien n’indique une négociation avec des élites économiques ou administratives en vue d’un accès à l’appareil d’État ; rien n’annonce un parti-pivot destiné à fournir la cheville institutionnelle ; rien n’ébauche un calendrier de cooptation des corps de coercition. La grammaire d’ATR reste celle d’une critique du système et d’un désengagement vis-à-vis des institutions, non d’une conquête étatique. Or le passage coalition → appareil d’État constitue la charnière qui distingue les fascismes des autres droites radicales.

3. Pas de programme de mise au pas de la classe.

Aucun projet de corporatisation du salariat, aucune intention de vassaliser les organisations ouvrières sous un « État-parti », aucun schéma de discipline imposée aux syndicats indépendants. La cible affichée reste l’infrastructure technique ; elle n’est pas l’autonomie ouvrière. Sans cette fonction de classe, on ne se trouve pas dans l’architecture politique bordigiste du fascisme.

Conclusion intermédiaire. À l’aune des critères cumulatifs, assimiler ATR au fascisme ou à l’extrême droite ne tient pas : il manque la palingenèse nationale, il manque la coalition d’État, il manque la mise au pas. L’emploi du terme « fasciste » relève ici de l’amalgame et affaiblit la clarté stratégique.

C. Analyse de la publication « Écofascisme : notion éclairante ou piège idéologique ? » (ATR)

Lien direct vers leur publication : http://www.antitechresistance.org/blog/ecofascisme-notion-eclairante-ou-piege-ideologique

1. Qui publie, qui parle, et dans quel contexte ?

La page d’Anti-Tech Resistance (ATR) reproduit ici un entretien paru dans la revue Terrestres (2023), mené par Quentin Hardy avec le philosophe Fabrice Flipo. ATR le republie (29 août 2025) pour nourrir un débat devenu courant dans les milieux militants : que vaut l’étiquette « écofascisme » qui surgit partout, du commentaire médiatique aux tribunes, dès qu’une force politique se pare d’un vernis « vert » ? L’intention annoncée est critique : dégonfler un mot-valise qui sert souvent à frapper fort plutôt qu’à comprendre finement. ATR précise d’entrée que Flipo estime que « les fascismes d’aujourd’hui et de demain n’ont rien à voir avec l’écologie politique » et que l’« écofascisme » tel qu’on l’emploie agrège des groupuscules sans envergure plus qu’il n’éclaire les dynamiques réelles du pouvoir.

2. Ce que dit le texte, clairement, pour un lecteur non spécialiste

a) D’où vient le mot « écofascisme » ?

Flipo rappelle son origine intellectuelle dans les années 1970 (Gorz, Illich, Charbonneau) : un usage polémique qui confond deux registres — l’écologie comme science et l’écologisme comme mouvement politique. L’entretien expose que, chez Gorz notamment, l’idée d’« écofascisme » visait le risque d’autoritarisme au nom de la « gestion » d’une crise écologique, sans démontrer pour autant que cela relève en soi du fascisme historique. D’où ce rappel méthodologique :

« Utiliser le préfixe “éco” n’ajoute rien de décisif à l’analyse […]. Jamais, et en aucun cas, un régime autoritaire ne s’est seulement contenté de gérer des ressources. »

Autrement dit, accoler « éco- » à « fascisme » n’explique rien si l’on ne décrit pas qui s’allie avec qui, comment l’État est capturé, et comment la société est mise au pas.

3. Pourquoi l’étiquette se diffuse-t-elle autant aujourd’hui ?

Quatre facteurs sont avancés : (1) la montée électorale du Rassemblement national (RN) qui inquiète légitimement ; (2) l’aggravation visible des crises écologiques ; (3) une tendance éditoriale à faire événement via des mots qui « éblouissent » ; (4) une amnésie concernant l’histoire et les concepts. Flipo formule la critique ainsi :

« À lire certains livres sur l’écofascisme, on constate que le travail est inutilement alarmiste. Les auteurs se mettent en lumière à la faveur d’un mot qui éblouit plus qu’il n’éclaire. »

4. Le cas RN : « verdissement » de façade

La publication d'ATR cite explicitement le RN pour souligner l’écart entre communication et programme :

« On croit voir la communication du RN virer au vert, alors qu’on cherchera en vain le sujet dans le dernier programme de Marine Le Pen. »

Le message est limpide : parler « vert » n’est pas faire de l’écologie politique ; c’est souvent une peinture qui ne s’accompagne ni d’une conversion énergétique réelle, ni d’une politique industrielle compatible avec le climat.

5. « Écologie » n’est pas « écologisme »

Pour éviter les faux débats, l’entretien redonne une définition de l’écologisme comme mouvement social :

« L’écologisme désigne un mouvement social au militantisme cosmopolitique […] en mettant en avant la démocratie, la désobéissance civile et la non-violence. »

Qualifier d’« écologisme d’extrême droite » tout ce qui parle de nature, de terroir ou de frontières n’a pas de sens : on mélange champs (science/politique) et traditions (cosmopolitisme vs nativisme).

6. Déplacer la focale : arrêter de fétichiser des micro-courants

L’un des apports utiles du texte est de rappeler qu’une partie de la littérature « vert-brun » surestime des groupuscules (par exemple la Nouvelle Droite) au lieu de regarder les coalitions qui pèsent réellement. Citation sans ambages :

« Ces livres s’intéressent davantage au petit courant de De Benoist qu’aux fascismes, qui sont des phénomènes d’une toute autre ampleur ! De là, de multiples confusions. »

7. Ce texte démontre qu’ATR n’est pas d’extrême droite — et qu’il critique l’extrême droite

Avec une grille minimale (ce que font les fascismes, pas ce qu’on projette sur eux), trois marqueurs doivent se cumuler : palingenèse nationale (mythe de renaissance d’un corps-nation « souillé »), coalition d’en-haut pour capturer l’État, mise au pas des organisations sociales (corporatisme d’État, répression).

Or, dans ce billet :

- Aucune palingenèse nationale. Le propos n’invoque ni « renaissance » nationale, ni mythologie organiciste ; il décortique des usages de mots et appelle à regarder les faits

- Aucune stratégie de coalition élitaire. Aucun appel à pactiser avec des « sommets » économiques, militaires ou administratifs pour prendre l’État : la démarche est analytique et critique, pas programmatique.

- Aucune mise au pas. Le texte ne propose ni syndicat unique, ni discipline d’État ; au contraire, il distingue l’écologisme (cosmopolitisme, droits, désobéissance non-violente) des rhétoriques identitaires.

Surtout, la publication attaque explicitement le greenwashing du RN (« on cherchera en vain »), démonte les amalgames (« mot qui éblouit »), et déplace la focale vers les rapports de force réels (alliances, institutions, politiques publiques). C’est l’exact contraire d’une complaisance envers l’extrême droite.

Ce texte ne relève en rien d’une orientation d’extrême droite ; il la critique frontalement en démontant ses leurres (« écologie » de vitrine, confusion sémantique, fétichisation de micro-courants). La publication par ATR ne prouve ni adhésion à l’entretien sur tous les points, ni alignement doctrinal ; elle valide en revanche un principe que nous partageons : qualifier avec des critères et des faits, éviter l’amalgame, et documenter les trajectoires réelles des droites qui se « verdisent ».

VII. Sur le cas Theodore Kaczynski : rappel idéologique et histoire politique

A. Repères biographiques et faits majeurs

Né en 1942 dans l’Illinois, entrée à Harvard à seize ans, doctorat de mathématiques (Michigan, 1967), enseignant à Berkeley (1967–1969), Kaczynski rompit avec la carrière universitaire et s’installa en 1971 dans une cabane près de Lincoln (Montana). Entre 1978 et 1995, il mène une campagne d’attentats postaux visant des universités, des transporteurs et des entreprises liées à la technologie : trois morts et vingt-trois blessés au total. En 1995, il exige la publication de son manifeste, La société industrielle et son avenir (environ 35 000 mots) ; The Washington Post le publie en septembre en cahier détachable. La reconnaissance stylistique par son frère déclenche le signalement au FBI. Kaczynski est arrêté le 3 avril 1996, condamné à la perpétuité en 1998, décédé en 2023. Ces repères cadrent la période de production de ses textes : le manifeste (1995), puis des recueils/essais antitechniciens dans les années 2000–2010.

B. Histoire politique et corpus : un antitechnicisme radical, non nationaliste

Les textes de Theodore Kaczynski appartiennent à une veine anti-industrielle et anti-étatique qui vise la « méga-machine » (système technique + organisation + logistique) comme infrastructure de la domination moderne. Il pose que l’ennemi n’est ni un peuple ni un État-nation en particulier, mais le système techno-industriel global, dont l’expansion tend à déposséder les individus de leur autonomie. D’emblée, le manifeste ouvre ainsi :

« La révolution industrielle et ses conséquences ont été un désastre pour la race humaine […]. Le développement constant de la Technologie ne fera qu’aggraver la situation. »

✓ Internationalisme de fait. Parce que les chaînes d’approvisionnement, les réseaux, les normes et les marchés débordent les frontières, Kaczynski voit la lutte comme nécessairement transnationale. Ce n’est pas la nation qu’il faut « régénérer », mais le dispositif technique qu’il faut démonter :

« Notre véritable ennemi est le système techno-industriel, et dans le combat contre le système, les distinctions ethniques n’ont aucune importance. »

✓ Rejet des assignations identitaires et de l’« éco-fascisme ». Dans ses textes de stratégie, il récuse les cadrages ethno-nationaux — à ses yeux, ils divertissent le conflit central (technologie ↔ autonomie) et peuvent être absorbés par le système. Il recommande d’éviter les compétitions symboliques entre groupes pour revenir au clivage élite/masse et technologie/nature :

« On ne doit encourager que les conflits sociaux qui rentrent dans le cadre élite/masse ou technologie/nature […]. Notre véritable ennemi est le système techno-industriel, […] les distinctions ethniques n’ont aucune importance. »

✓ Aucun pont avec l’appareil d’État. Le cœur stratégique est anti-institutionnel : il écarte explicitement la voie des coalitions d’en haut, la capture des ministères ou la cooptation de l’appareil. Il déconseille même de former un parti voué à gouverner, jugeant cette voie contre-productive (désillusions rapides, discrédit, recentralisation) :

« Le type de révolution que nous avons en tête n’implique pas nécessairement une insurrection armée contre un gouvernement […]. Elle ne sera pas une révolution politique. Elle doit se polariser sur l’économie et la technologie, pas sur la politique. […] Les révolutionnaires ne doivent pas essayer d’acquérir un pouvoir politique […]. La révolution contre la technologie devra probablement être une révolution des outsiders, venue d’en bas et non pas du haut. »

✓ Aucun projet de “mise au pas” des organisations de classe. Rien, dans son corpus, ne propose une corporatisation d’État, la subordination de syndicats à un parti-État, ni un encadrement policier de la classe. La cible demeure l’infrastructure technique et les procédures de contrôle qu’elle rend possibles (standardisation, dépendance fonctionnelle, perte d’autonomie) :

« Il n’y a aucun moyen de réformer ou modifier le système de façon à l’empêcher de dépouiller les hommes de leur dignité et de leur autonomie. »

« Ce ne sera pas une révolution politique […]. Ce n’est pas aux gouvernements qu’elle devra s’attaquer, mais aux bases économiques et technologiques de la société actuelle. »

C. Pourquoi l’étiquette « extrême droite » ne s’applique pas — critères, contre-exemples et citations

Dans l’historiographie des fascismes, trois conditions cumulatives dessinent le noyau dur (au sens opératoire de Paxton/Griffin, et dans une lecture marxiste de fonction sociale) :

(1) Palingenèse nationale — un mythe de renaissance d’un corps-nation prétendument « souillé », à purifier et régénérer ;

(2) Coalition d’en haut — pacte avec des élites (milieux d’affaires, hiérarchie militaire, segments d’appareil) pour accéder et s’agréger à l’État ;

(3) Mise au pas — corporatisation et discipline imposées aux organisations de classe (syndicats, partis, coopératives), police politique, intégration forcée.

Chez Kaczynski, ces trois traits font défaut :

- Pas de roman national, pas de rituel d’unité organique. Aucune « purification » d’un corps national ; la cible est fonctionnelle (dispositif technique) et globale. Extrait clef :

« Notre véritable ennemi est le système techno-industriel, et […] les distinctions ethniques n’ont aucune importance. » - Pas de pacte de sommet pour conquérir l’État. Il recommande d’éviter la conquête de l’appareil tant que le système tient, et déconseille la stratégie électorale de gouvernement :

« Les révolutionnaires ne doivent pas essayer d’acquérir un pouvoir politique […]. La révolution contre la technologie devra probablement être […] venue d’en bas, non pas du haut. » - Pas de programme de discipline de la classe. Aucune architecture de corporatisme d’État ; l’axe n’est ni le syndicat unique, ni la mise au pas des associations. La critique vise la standardisation et la dépendance produites par les systèmes techniques :

« Les possibilités deviennent celles que le système tolère […]. Le processus d’auto-accomplissement se désagrège […]. » (développement sur l’autonomie entravée).

D. Objection fréquente : sa critique du “progressisme” et des mouvements sociaux.

Elle existe, parfois de manière gratuite et psychologisante (chapitre « Psychologie de la gauche moderne »). Mais, même là, le vecteur de sa polémique n’est pas la nation à « purifier », ni l’État à refonder de concert avec les élites ; c’est la dépendance au dispositif technique qu’il veut rompre. Autrement dit : la cible et les moyens diffèrent radicalement des matrices fascistes. Le texte précise d’ailleurs son propre statut :

« Ce document décrit une approximation grossière plutôt que la vérité. » (note finale d’auto-limitation).

Conclusion de méthode. On classe une doctrine d’après son noyau idéologique, ses alliances et ses effets politiques, pas d’après la liste de ceux qui la récupèrent a posteriori. Que des milieux d’extrême droite aient picoré des formules anti-modernistes n’engage pas l’auteur et ne requalifie pas son corpus.

Ici, pas de palingenèse nationale, pas de coalition d’État, pas de mise au pas : l’étiquette « extrême droite » ne colle pas. On peut — et on doit — discuter (depuis un point de vue marxiste) son déterminisme technologique, mais sans forcer la catégorie politique.

E. Références citées dans ce développement

• Theodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir (version traduite, Encyclopédie des Nuisances, 1998) — extraits cités : ouverture programmatique, critique de la réforme politique, axe « économie/technologie », insistance sur l’ennemi « système techno-industriel », passages sur autonomie et standardisation.

• *Manifeste de l’Unabomber – Théodore Kaczynski (version française en ligne) — extraits cités : « désastre », impossibilité de réforme sans perte de dignité/autonomie, révolution non politique, évitement de la capture de l’État, rejet des clivages ethno-nationaux, développement sur l’autonomie entravée, note finale.

F. Attentats, publication du manifeste et « récupérations » : clarifier sans amalgamer

Les attentats (1978–1995) et la publication du manifeste (1995) relèvent de la trajectoire criminelle et médiatique ; ils n’ajoutent rien, en eux-mêmes, à une requalification idéologique vers l’extrême droite. Que des groupes d’extrême droite aient repris certaines formules (anti-modernisme, hostilité au «

progressisme ») ne transforme pas l’auteur en doctrinaire d’extrême droite : c’est un phénomène de récupération classique. On classe une pensée d’après son noyau idéologique, ses alliances et ses effets politiques — pas d’après la liste de lecteurs qui s’en emparent a posteriori.

G. Bilan

Kaczynski fut un antitechnicien radical : sa cible était la méga-machine, non un « corps-nation » à sauver. Il ne remplit pas les critères qui définissent l’extrême droite au sens strict (palingenèse nationale, coalition d’État, mise au pas). Les récupérations par des courants réactionnaires n’y changent rien : elles n’engagent pas l’auteur et ne requalifient pas son corpus. La critique marxiste peut discuter ses présupposés sans confondre les catégories. »

.avif)